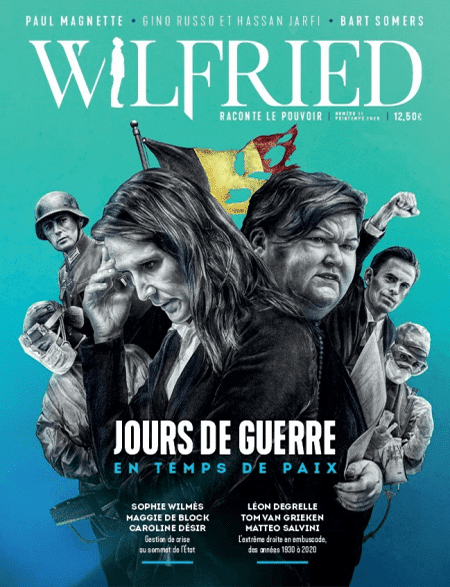

Durant la pandémie, l’extrême droite séparatiste continue d’avancer ses pions. Juste avant le confinement, un sondage donnait le Vlaams Belang à 27,3 % des intentions de vote, désormais loin devant la N-VA (20,7 %). Une remontée franchement inattendue pour un parti laissé pour mort en 2014, quand un jeune publicitaire du nom de Tom Van Grieken l’a repris en main. D’habiles et provocantes campagnes de marketing en ligne plus tard, voilà le Vlaams Belang en position de force, malgré le cordon sanitaire, et Tom Van Grieken de réclamer sa place sur le podium politique. C’est compter sans la crise multiforme qui ne fait que commencer, et qui pourrait tout aussi bien perturber les plans de l’extrême droite qu’accélérer la réalisation de ses desseins.

A la mi-mars, la Belgique avait déjà la tête ailleurs. L’épidémie enflait, le virus se répandait, invisible, et la mort guettait, à l’affût. Qui avait encore le loisir d’analyser en détail les perdants et les gagnants des derniers soubresauts politiques ? Qui donc pour scruter l’état du champ de bataille? On n’avait plus la tête à ça. Pourtant, la vie continuait, le combat politique se poursuivait. Une révolution se préparait — une révolution conservatrice, identitaire — et ses têtes pensantes étaient en train d’avancer leurs pions, à défaut de pouvoir déjà gagner la partie. À la mi-mars, donc, un sondage