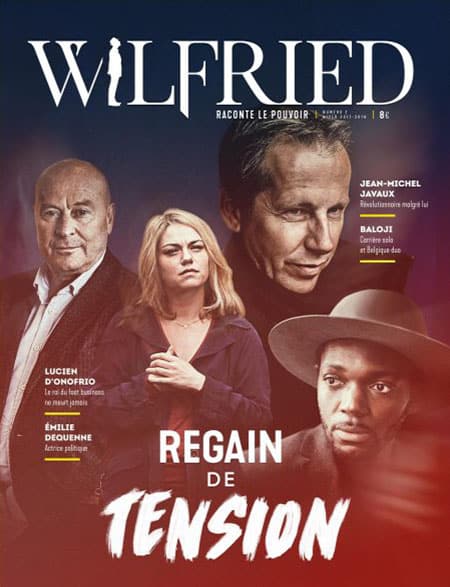

Rares ont été les personnalités publiques autant critiquées, voire haïes que Marc Goblet. Par sa parole, souvent jugée outrancière, l’ex-leader de la FGTB se sera mis à dos la quasi-totalité du monde politique et des éditorialistes, mais aussi un large public. Au point de recevoir des menaces de mort, assez précises pour être prises au sérieux. À 60 ans, cet inconditionnel de Jean Ferrat n’en démord pas. Malgré sa convalescence, il continue d’observer avec inquiétude la déliquescence (électorale et morale) de la droite au pouvoir et celle du socialisme à la liégeoise. Portrait d’un combattant.

Son ami Michel Daerden, ravagé par le pouvoir, égaré dans les excès, retrouvait parfois un sursaut d’insouciance, le temps d’une chanson. Il aimait les mélodies simples comme bonjour, la langue française mise en refrain. Marc Goblet partageait ses goûts. C’est à travers cette affection commune, et une myriade de convictions partagées, qu’était née une complicité au fer rouge entre les deux hommes. Le ministre et le dirigeant syndical. Socialistes, évidemment. Liégeois l’un et l’autre, mais d’un pedigree mâtiné de ruralité – Michel Daerden a grandi à Loncin, à la lisière de la Hesbaye des champs de betteraves, Marc Goblet est