Ils n’étaient pas nés lorsque le pacte d’Egmont a échoué. L’un était trop jeune pour se souvenir des Diables rouges à l’Euro 80, l’autre à Mexico 86. Il n’empêche que François De Smet et Georges-Louis Bouchez sont déjà présidents de parti. Pour le second, au moment de cet entretien, il porte même la lourde tâche d’informateur royal. Dans un lobby d’hôtel à l’atmosphère digne de « Mad Men », ils évoquent l’irrationalité en politique, la réorganisation des partis, les réformes de l’État, nos ancêtres cueilleurs de gui et les 200 ans de la Belgique, ce pays qu’ils aiment tant. Avec des frites et de la mayo pour accompagner, bien sûr.

Ils sont arrivés en solo. D’abord François De Smet, un peu en avance, ensuite Georges-Louis Bouchez, un peu en retard ; probablement à cause des responsabilités d’informateur royal qu’il endosse déjà lors de notre rencontre. Le personnel politique habituel, de Charles Michel à Bart De Wever, n’aurait jamais songé à sortir ainsi, sans chauffeur, sans conseiller, sans attaché de presse. Voilà comment se présente la nouvelle génération de présidents de parti : nue.

Rien ne présageait qu’un jour, François De Smet donnerait le change, en interview, à un dirigeant du MR — a fortiori âgé de 33 ans. Au commencement, l’actuel patron de Défi était conseiller politique auprès d’un ministre MR, Hervé Hasquin, et le MR était en cartel avec Défi, nommé FDF à l’époque. C’était au début des années 2000. Entre-temps, le pop philosophe, auteur d’un récent essai consacré aux lois du marché amoureux, a dirigé Myria, l’institution fédérale chargée d’analyser les migrations et de défendre les droits des étrangers. De quoi déplacer légèrement son curseur politique ? À le croire, c’est le MR qui a bougé, pas lui. En 2018, François De Smet rejoint les rangs de Défi sur invitation de son président immémorial, Olivier Maingain. Avant de succéder à ce dernier douze mois plus tard, à 42 ans. Fusée lunaire.

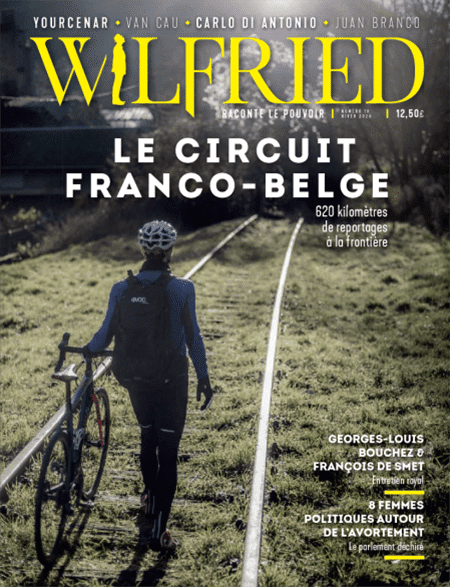

Les deux hommes prennent place dans les fauteuils en cuir doré, reluisant, du bar de l’hôtel Van Der Valk de Nivelles-Sud, en surplomb d’un large rond-point. Il a beau faire venteux, les pales des éoliennes voisines tournent moins vite autour de leur moyeu que les voitures autour du rond-point, pressées de filer vers Mons ou Bruxelles. C’est dans ce paquebot moderne, déraciné, que Joëlle Milquet et Elio Di Rupo avaient l’habitude de s’entretenir discrètement, eu égard à la position stratégique du point de chute, à mi-chemin entre la ville de l’ancienne présidente du CDH et celle de l’ancien président du PS. Les têtes ont changé. Le Bruxellois, c’est désormais François De Smet ; le Montois, c’est Georges-Louis Bouchez. La fièvre du remplacement des chefs de parti a contaminé le PS, Ecolo, le CDH et le CD&V, outre nos deux néophytes du jour. Au moment où la Belgique connaît des vertiges existentiels sans précédent, une nouvelle vague de décideurs entre avec fracas dans l’arène. Est-il trop tard pour extraire le pays du sable dans lequel il s’est enfoncé jusqu’au cou, scrutin après scrutin, réforme de l’État après réforme de l’État ? La Belgique mérite-t-elle seulement d’être sauvée ?

Au bar, nous sommes seuls. « Ça ressemble à Shining », fait remarquer François De Smet. Zinc presque aussi long que la pièce, sièges en velours au comptoir. Des enceintes diffusent une musique de circonstance, à quelques jours de Noël : Let It Snow de Dean Martin, Rockin’ Around The Christmas Tree de Brenda Lee. Affamé, Georges-Louis Bouchez commande une assiette de frites, en insistant sur l’importance de les accompagner de mayonnaise. François De Smet fait tournoyer l’eau dans son verre à whisky, l’air soucieux. Pour peu, on dirait que cet amateur de poker s’apprête à miser gros. À ses côtés gesticule un autre joueur déclaré, mais de Stratego politique, lui. Georges-Louis Bouchez avait confié, dans le premier numéro de Wilfried en juin 2017, alors simple conseiller communal à Mons : « Moi, si je suis président de parti, je n’entre pas dans une majorité si je n’ai pas la certitude d’avoir en main d’importants leviers politiques ». Le voilà au poste, désormais, après un bras de fer fratricide avec son aîné Denis Ducarme. La partie périlleuse dans laquelle le roi Philippe l’a engagé, en binôme avec son homologue du CD&V Joachim Coens, l’incite sans doute à tempérer ses exigences d’alors. Pour tout commentaire au sujet de cette mission aride, il s’en tiendra à ceci :« C’est chaud ».

Le serveur fait irruption avec une assiette de frites et une copieuse dose de mayo. La discussion peut commencer. Les deux présidents dévisagent les deux journalistes, l’air de dire : allez-y, envoyez la sauce.

Suivant le dernier baromètre Le Soir-RTL publié le 13 décembre 2019, le Vlaams Belang recueille 27,3 % des intentions de vote en Flandre, la N-VA 22,1 %. En d’autres termes, un électeur flamand sur deux serait prêt à donner sa voix à un parti séparatiste. Signe que la Belgique, c’est foutu ?

GEORGES-LOUIS BOUCHEZ. Pas du tout. Le vote Belang est beaucoup plus proche de la réaction du vote PTB : c’est un vote contestataire, totalement déconnecté du programme du parti. On observe des transferts électoraux entre la N-VA et le Belang, pourtant leurs programmes socio-économiques sont diamétralement opposés. Celui du Belang, c’est un peu comme celui du FN en France, ou du Parti communiste des années 1980. Il faut arrêter de dire que la Flandre est à droite et la Wallonie à gauche… Il y a des mouvements contestataires, avec une histoire politique plus à gauche au sud et plus à droite au nord, et ça se manifeste par des partis populistes plutôt de gauche ou plutôt de droite, mais ça relève exactement du même mécanisme. En Flandre, aujourd’hui, le parti le plus à droite, sur le plan socio-économique, c’est l’Open VLD. Il est à moins de 10 %.

Il s’agirait juste d’une faillite des partis traditionnels, alors ?

GLB. Oui, et depuis le temps qu’on le dit… Mais certains n’en ont toujours pas conscience. Les négociations fédérales actuelles ne font que renforcer les partis populistes. Plus fondamental encore, c’est la perte de confiance des classes moyennes dans l’avenir, le progrès. Parfois à raison, mais le plus souvent à tort : on n’a jamais aussi bien vécu dans l’histoire de l’humanité.

Comment expliquer cette perception selon vous erronée ?

GLB. Ce que je vais dire n’est pas populaire, car beaucoup de gens continuent de souffrir dans notre société, mais je crois que c’est à cause du syndrome de l’enfant gâté. On supporte de plus en plus difficilement les contrariétés. Tout obstacle est perçu comme une crise, une atteinte. Deuxième aspect : le caractère rationnel disparaît au profit du caractère émotionnel, ce qui entrave le bon fonctionnement de nos démocraties libérales. On a mis la priorité sur le marketing, le sentiment du moment… Lorsque les Diables rouges se qualifient pour la demi-finale de la Coupe du monde, les gens disent que tout est formidable, que c’est un pays génial ; une semaine après, devant leur feuille d’impôts, les mêmes disent que c’est un sale pays de voleurs. C’est ça, l’émotionnel.

FRANÇOIS DE SMET. Je m’exprimerai autrement, mais je rejoins une partie des constats de Georges-Louis. D’abord, le succès du Vlaams Belang, et dans une moindre mesure de la N-VA, mais aussi de l’extrême gauche, peut avoir l’air d’un hold-up. Je ne pense pas que la plupart des gens qui votent Vlaams Belang et même N-VA aient un projet profondément séparatiste. Une partie oui, bien sûr. Mais lorsqu’on se rend en Flandre, les jeunes évoquent ces petites vidéos où l’on explique que votre grand-mère ne pourra pas profiter d’une chambre dans un home parce qu’il faut financer le train de vie d’un migrant. Ce genre de raccourci-là… D’autre part, ça fait septante ans qu’on vit dans une démocratie libérale, de façon ininterrompue. Peut-être qu’une partie des gens sont tentés par des votes extrémistes et radicaux, car la démocratie actuelle ne leur offre pas assez de possibilités pour s’accomplir, s’émanciper. Le citoyen n’a pas juste envie de ne pas être pauvre, il a aussi envie de se réaliser.