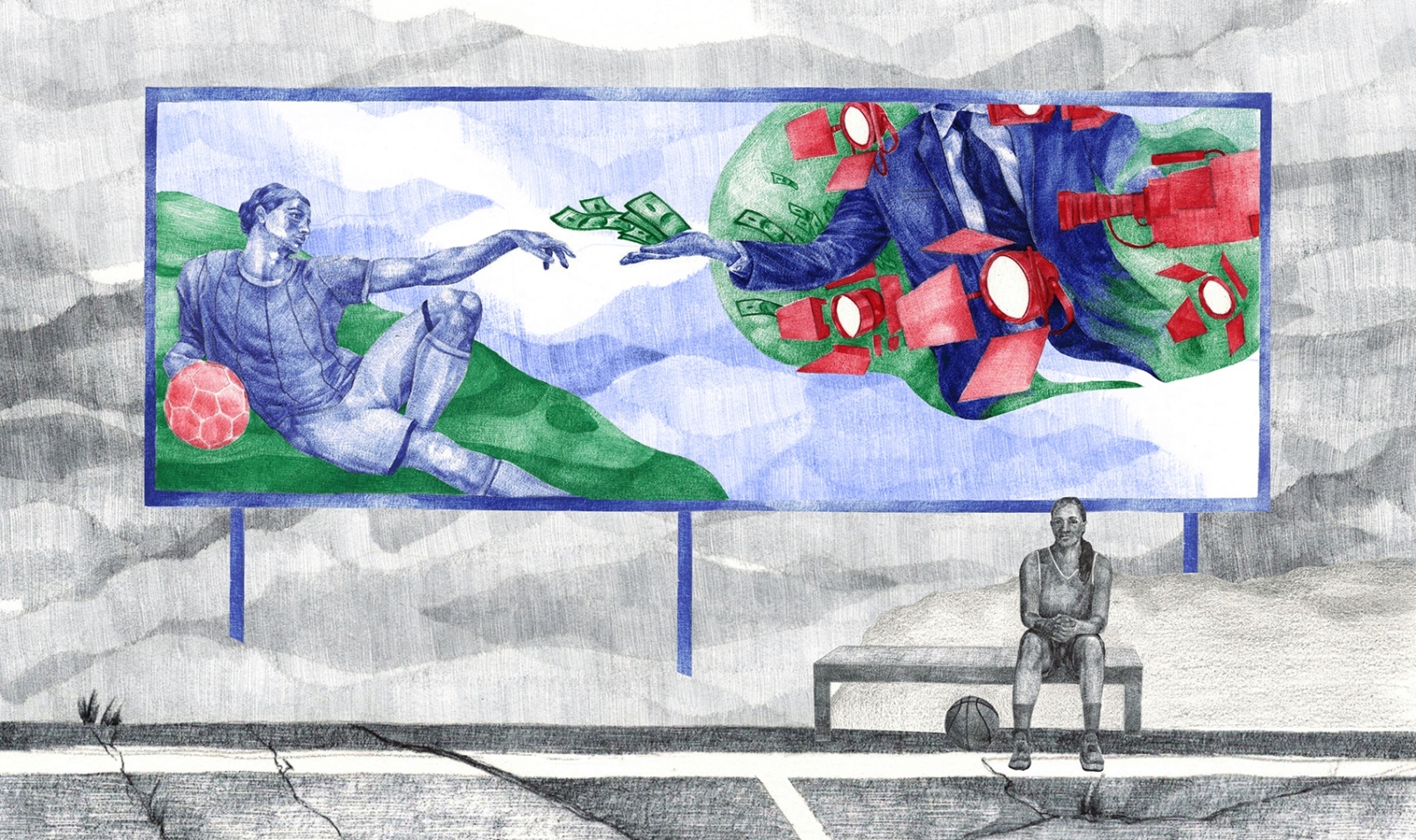

Du 18 au 22 octobre, la Semaine de l’info constructive, organisée par l‘asbl NEW6s, valorise un journalisme qui propose une vision nuancée de la société, qui aborde à la fois les perspectives et les solutions, qui porte une attention particulière aux mots et aux illustrations utilisés dans le traitement de l’information. Une démarche que soutient naturellement Wilfried. Dans le cadre de la Semaine de l’info constructive, nous mettons en ligne gratuitement une enquête approfondie parue dans notre n° 16. En recourant au « gender budgeting », nos journalistes ont finement analysé les inégalités de traitement entre sport féminin et masculin – et les moyens possibles pour y remédier.

Les pouvoirs publics en Belgique dégagent chaque année plusieurs millions d’euros pour développer la pratique du sport, notamment féminin. Des efforts qui continuent pourtant de bénéficier largement aux hommes.

Le regard concentré. Les traits détendus malgré l’enjeu. Ce soir de juillet 2016, Nafissatou Thiam est à 800 mètres d’un sacre olympique. Dans les gradins, Vincent Langendries tient la Belgique en haleine. Alors que la Namuroise sort de la dernière courbe, le commentateur de la RTBF décompte. Avant d’exulter : « Elle est médaillée d’or. Incroyable ! C’est la joie de ma vie, la joie de ma vie ! »

Une soirée en or, gravée à jamais dans la mémoire des téléspectateurs. À Rio, « Nafi » entre dans le cercle de plus en plus grand des sportives qui ont conquis un large public. La Belgique, un eldorado pour le sport féminin ? Pas si vite. Tant au niveau professionnel qu’au niveau amateur, « le sport fait partie des activités de loisirs où les stéréotypes de genre sont les plus présents », rappelle l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes dans un rapport datant de 2020. Les politiques se succèdent. L’ambition de corriger les déséquilibres traverse les législatures. Mais les inégalités demeurent.

Peut-être parce que le sport reste pensé par les hommes, pour les hommes. En Belgique, les femmes ne représentent que 30 % des affiliés aux clubs reconnus. Elles sont à la tête de seulement 7 % des fédérations olympiques. Il a fallu attendre 2019 et la libérale Valérie Glatigny pour voir une femme à la tête de la politique sportive francophone, après trois décennies gouvernées par sept ministres masculins (Grafé, Tomas, Collignon, Eerdekens, Daerden, Antoine, Collin). Le budget annuel de 58 millions d’euros dont Valérie Glatigny a la charge ne représente qu’une partie de l’argent public attribué au sport en Belgique. Le fédéral, les régions et communes se partagent la distribution de subsides, la construction, l’entretien des infrastructures et l’organisation des activités. Au total, plusieurs dizaines de millions d’euros sont investis chaque année. Au bénéfice de qui ? Wilfried a passé ces budgets au crible du gender budgeting. Une analyse, déjà utilisée dans certaines administrations, qui vise à prendre en compte la dimension de genre dans les dépenses publiques et à évaluer l’impact potentiel des sommes engagées par les pouvoirs publics. Car si l’argent n’a pas d’odeur, il peut être genré.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus il y a d’hommes, plus il y a d’argent

23 janvier 2021. Dans un communiqué, Valérie Glatigny dévoile dix-sept mesures pour promouvoir le sport féminin. Un plan en cinq axes qui vise à « objectiver les inégalités », « encourager la pratique », « assurer une meilleure représentation dans les instances » ou encore « lutter contre les discriminations et violences sexistes ». En Belgique, les politiques sportives sont éclatées entre différents niveaux de pouvoir, mais c’est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est chargée de la promotion du sport et de la pratique sportive féminine. Chaque année, la communauté assure des aides pour le sport de haut niveau (15,6 millions d’euros), le fonctionnement des fédérations et associations reconnues (9,1 millions d’euros), la gestion des centres sportifs (5 millions d’euros) ou encore le fonds des sports (18,6 millions d’euros), incluant le coût du personnel et des 3 000 contrats Adeps annuels.

Avec quelle répartition entre sportifs et sportives ? Impossible à déterminer précisément. Les initiatives spécifiques pour le sport féminin sont très sommaires. Après avoir soutenu 89 dossiers entre 2017 et 2019 (pour un total de 500 000 euros), l’appel à projets « sport féminin » visant l’égalité et la mixité dans le sport n’a pas été reconduit en 2020. Les subventions majorées pour les fédérations qui attiraient un nombre important de femmes ont également été abrogées. Depuis janvier 2019, il ne reste que le programme d’action sportive locale. Ce projet à destination des fédérations, communes et clubs, a défini parmi ses cinq axes prioritaires, le « développement du sport féminin ». 103 dossiers ont été financés en 2019, 126 en 2020. Pour un budget total de 102 413 euros. Une goutte d’eau dans l’océan.

Quid du reste de l’argent ? Les aides ne sont pas genrées, mais bénéficient massivement aux hommes, bien plus nombreux dans le milieu. Si les marches organisées par l’Adeps attirent une majorité de femmes (65 %), si les cross scolaires atteignent une mixité parfaite, ces exemples sont les deux exceptions qui confirment la règle. Le sport de haut niveau, par exemple, reste un bastion mâle. Les hommes représentent 64,7 % des sportifs sous statut en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils totalisent 60 % des contrats. «La ventilation budgétaire est mécaniquement plus importante pour les sportifs masculins, puisqu’ils sont plus nombreux», confirme le cabinet Glatigny qui assure que le traitement entre hommes et femmes est identique. «Il est vrai que, pendant de longues années, les sportives, dans certaines fédérations, étaient moins considérées. Mais l’évolution est significative. Aujourd’hui, à potentiel égal, nos sportives et sportifs bénéficient de la même attention. Dans les disciplines individuelles, il y a plus de femmes qui performent que d’hommes. Dans les sports d’équipe, nos fédérations s’investissent de manière équilibrée. Mais il va sans dire qu’une équipe qui performe plus — et donc qui a un programme plus chargé — mobilise de facto plus d’investissements.»

Dans le sport amateur, le constat est identique. En Belgique francophone, sur les 729 781 affiliés aux fédérations et associations soutenues par les pouvoirs publics, les hommes représentent un peu moins de 70 % des membres. Le montant des aides, lui, est déterminé par un nouveau mode de calcul, en cours d’affinage, qui entrera en vigueur en 2022. Basé sur le nombre de membres, de sportifs de haut niveau ou de cadres à vocation pédagogique, aucune notion de genre n’entre en considération. «Le sport féminin ne reçoit pas proportionnellement moins que le masculin, synthétise le cabinet Glatigny. Il est par contre exact que trop peu de femmes pratiquent un sport, ce qui a un effet mécanique sur le financement de leurs activités.»

Les incitants pour conscientiser les fédérations sportives à se féminiser sont à chercher autre part. Pour bénéficier d’une reconnaissance (et des subsides qui en découlent), les pouvoirs publics demandent que les fédérations et associations comptent au sein de leur conseil d’administration au minimum 20 % de personnes du sexe minoritaire. Un chiffre bientôt relevé à 33 % par une modification du décret sport. Celui-ci va également imposer un plan de promotion du sport féminin dans chaque fédération.

Infrastructures, horaires et espace public : les femmes en insécurité

Les aides publiques pour le sport ne s’arrêtent pas aux fédérations et aux associations reconnues. Les Régions subventionnent largement les constructions et rénovations d’infrastructures sportives. Ces sites sont bien plus qu’une multitude de briques assemblées par du ciment. Les espaces qu’ils délimitent ont un réel impact sur la pratique sportive de la gent féminine. «J’ai commencé à pratiquer le football vers 6 ans, nous confie une interlocutrice, seule fille dans une équipe de garçons. À 12 ans, avec la puberté, je n’étais plus à l’aise avec les garçons. La solution était d’aller me changer dans le vestiaire de l’arbitre. J’avais peur qu’il ne soit pas prévenu et qu’il débarque. Je me souviens encore aujourd’hui de cette angoisse énorme. » Un cas loin d’être isolé. « Quand on jouait à domicile, j’avais mon vestiaire, explique Noama Labyad, ancienne footballeuse qui a joué avec les garçons jusqu’à l’adolescence. Mais, lors des matchs à l’extérieur, mon entraîneur devait systématiquement demander un local pour moi. C’est arrivé que je doive me changer dans les toilettes. »

« La plupart du temps, les infrastructures ont été réalisées par des architectes masculins. À l’époque, c’était surtout pensé pour la pratique du sport d’équipe, essentiellement masculin, dans une logique de vestiaires collectifs. »

Françoise Goffinet, attachée à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

«La plupart du temps, les infrastructures ont été réalisées par des architectes masculins, retrace Françoise Goffinet, attachée à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. À l’époque, c’était surtout pensé pour la pratique du sport d’équipe, essentiellement masculin, dans une logique de vestiaires collectifs.» Aujourd’hui, la donne change un peu. À Andenne, le complexe Arena — qui fait partie de la petite centaine de centres sportifs locaux en FWB — a été rénové il y a quelques années. Le lieu symbolise les ambitions sportives de la commune dirigée par l’ancien ministre Claude Eerdekens, bourgmestre socialiste d’Andenne depuis des temps immémoriaux. Son échevin des Sports, Vincent Sampaoli (PS lui aussi), n’est pas peu fier de la réussite d’une infrastructure qui dépasse les 700 000 visiteurs par an. 38 % des membres des clubs actifs dans le complexe sont des affiliées. L’écart global reste important, mais l’égalité est presque atteinte dans plusieurs tranches d’âge. « On a essayé d’en faire un lieu de vie, explique Vincent Sampaoli. Il y a une mixité de disciplines et de services. » Ici, l’aide aux clubs intervient principalement dans l’accès privilégié aux infrastructures. Des réflexions sont également menées pour attirer de nouveaux profils. « Nous avons lancé de l’aquafitness, précise encore l’échevin. On développe aussi un cours de gymnastique à destination des femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher. »

Si ce type de nouveau site est plus inclusif qu’autrefois, tout n’est pas parfait. À Bruxelles-Ville, la salle de sport inaugurée au début des années 2000 (1,5 million d’euros de budget), rue Rempart des Moines, est totalement vitrée. « On a constaté qu’un certain nombre de femmes ne voulaient plus s’y rendre, explique Benoît Hellings (Ecolo), échevin des Sports. Lorsqu’elles s’entraînent le soir, un attroupement de jeunes hommes se crée de l’autre côté de la fenêtre. C’est extrêmement désagréable.» Un exemple qui reflète une situation plus globale. En 2019, les communes bruxelloises ont répertorié les clubs sportifs bénéficiant d’aides régionales pour des travaux de rénovation. Sur les 577 clubs, 412 étaient mixtes, 117 masculins et 48 féminins. Des résultats à mettre en perspective. « Peu de communes se sont donné la peine de fournir une répartition sexuée des affiliés à ces clubs de sport, mais une première analyse laisse penser que de nombreux sports dits mixtes ne comptent en fait qu’une minorité de femmes et de filles », pointe un rapport d’Equal.brussels au parlement. Depuis 2019, l’appel à projets pour bénéficier de subventions régionales comprend une partie sur la question du genre, mais le chemin reste long. L’administration, mandatée pour mettre en œuvre la politique de la secrétaire d’État Nawal Ben Hamou (PS), en charge de l’Égalité des chances, se montre très critique quant à l’intérêt porté par les communes sur ces questions. « Le problème de la plus faible participation des filles et des femmes à la pratique sportive est globalement reconnu. Mais les communes semblent soit démunies pour y faire face, soit relativement indifférentes à cette réalité. » Pour l’administration — et malgré le manque flagrant de données — « une grande majorité du budget régional de subvention pour des travaux d’infrastructures sportives communales bénéficie de fait à des hommes. »

« Lorsque les femmes s’entraînent le soir, un attroupement de jeunes hommes se crée de l’autre côté de la fenêtre. C’est extrêmement désagréable. »

Benoît Hellings, échevin des sports à Bruxelles-Ville

Outre l’architecture, les horaires d’accès peuvent, eux aussi, être discriminants. Un créneau réservé pour les filles à 22 heures n’est pas toujours sécurisant, ni incitatif. Sans oublier que, jeunes adultes, de nombreuses femmes s’éloignent des infrastructures officielles. Plus marquées que les hommes par la charge mentale des enfants et du ménage, elles peinent souvent à dégager du temps dans leur agenda pour des activités sportives organisées. Elles préfèrent alors une pratique autonome, hors des structures. Mais l’espace public, lui non plus, n’est pas toujours pensé pour les accueillir. Tantôt un problème d’éclairage, tantôt le sexisme ordinaire, tantôt l’inadaptation des infrastructures sportives en libre accès. Les agoras, parcours Vita et espaces de street workout, qui ont fleuri ces dernières années, n’ont de « libre accès » que le nom. Les machines de musculation ne sont pas toujours adaptées aux mensurations féminines. Le tout dans des endroits qui sentent surtout la testostérone. « Les hommes fréquentent souvent ces espaces en bande, souligne Equal.brussels. Cela peut créer un sentiment d’insécurité et des situations de harcèlement sexiste pour les femmes qui modifient parfois leurs trajets pour éviter ces endroits. » Les coûts de construction de ces espaces — supportés par les autorités publiques — peuvent, eux, grimper jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros. « Comment faire dès lors pour que les filles s’y sentent à l’aise ?, s’interroge Thomas Eraly, échevin des Sports à Schaerbeek (Écolo). C’est une vraie difficulté. »

Avec plus de dix millions d’euros, le football concentre 23 % des investissements consentis par la Région wallonne en matière d’infrastructures depuis janvier 2020. Bien qu’incomplet, l’outil Cadasport (qui recense près de 3 000 installations sportives sur le territoire wallon) confirme l’omniprésence du ballon rond, avec 758 sites footballistiques. Si on retire le millier de plaines de jeux inscrites, c’est plus d’un tiers des infrastructures qui sont vouées à ce sport. Pas illogique au vu du nombre de pratiquants — environ 25 % des affiliés des fédérations reconnues. Mais des investissements qui ne sont pas neutres en termes de genre : à peine 10 % des membres dans les clubs francophones sont des footballeuses.

Longtemps le ballon rond a été chouchouté par les pouvoirs publics. « Les subsides communaux n’ont pas toujours été très lisibles, confirme un échevin wallon. Le football a souvent eu un statut d’intouchable. » Il reste, encore aujourd’hui, incontournable. Exemple à Bruxelles où, pour la saison 2020-2021, la Région a distribué 3,5 millions d’euros à 200 associations s’adressant aux jeunes, tous sports confondus. Limitée dans ses actions pour ne pas empiéter dans les compétences de la FWB, Bruxelles subventionne des projets qui contribuent « à l’image nationale et internationale de la Région en renforçant une identité typiquement bruxelloise de solidarité, d’émancipation, d’intégration et de diversité ». La présence médiatique, les prix et distinctions sportives, l’amélioration de la cohésion sociale ou encore l’image pour la Région font partie des nombreux critères pris en compte pour l’attribution des budgets. Ce qui provoque des disparités importantes entre les disciplines. En 2020, vingt clubs ont été sélectionnés pour « l’impact international et national de leurs actions sur la Région ». Mais, alors qu’un club de hockey peut prétendre à une aide maximale de 35 000 euros s’il atteint un niveau européen, un club de football de troisième division peut être aidé jusqu’à 123 000 euros. « Le football reste de loin le sport le plus pratiqué en région bruxelloise, ce qui explique une plus grande attribution », justifie le cabinet Gatz (Open VLD), ministre du Budget. Avec, dans cette même discipline, d’importants décalages entre hommes et femmes. Alors qu’Anderlecht touche 264 000 euros sur la saison, que l’école des jeunes de l’Union Saint-Gilloise est aidée à hauteur de 194 000 euros, le Fémina White Star, dont l’équipe première joue en division 1, n’a reçu que 65 000 euros. Pour quelles raisons ? « L’attention médiatique est encore trop dirigée vers les sports masculins. Que ce soit en termes de public ou d’images télé, d’articles… C’est un constat ! » répond le cabinet — précisant que plusieurs projets soutenus visent le sport féminin en particulier.

Les communes en délicatesse

Au plus proche des citoyens, les pouvoirs locaux et les communes ont peut-être le plus grand rôle à jouer. « C’est le seul niveau de pouvoir qui peut articuler les trois axes de la politique sportive : les subsides, les infrastructures et l’allocation de créneaux », détaille Benoît Hellings. Si l’immense majorité des échevins rencontrés se rejoignent sur le constat de la trop faible participation des femmes dans le sport, les réponses à apporter divergent.

« Quand je me rends aux événements provinciaux, il n’y a que des hommes autour de moi. »

Kathy Vlacke, échevine des Sports à Mouscron

À Mouscron, dans le centre administratif flambant neuf, surprise, l’échevin des Sports est une échevine. Kathy Valcke (CDH) est l’une des deux seules femmes à ce poste parmi les vingt plus grosses villes wallonnes. « Quand je me rends aux événements provinciaux, il n’y a que des hommes autour de moi », relate l’intéressée.

Si Kathy Valcke doit son arrivée en politique au quota sur les listes électorales, elle est contre tout incitant spécifique pour le sport féminin. Ici, comme dans une majorité de communes sondées, c’est le « sport pour tous » qui est défendu par les autorités locales. L’accès aux infrastructures et les subsides aux clubs sont établis sur une série de critères, sans considération de genre. « Il n’y a aucune discrimination. Je préfère que l’égalité homme-femme se fasse de manière naturelle », argumente l’échevine. Elle préfère souligner les évolutions sociétales. « On est sur le bon chemin, même s’il faut être patient. »

Mais cette politique indifférenciée est-elle vraiment neutre sur le plan du genre ? Schaerbeek a tenté de le savoir. La commune a été une des premières à passer son budget sport au tamis du gender budgeting. « Il apparaissait clairement que les subsides allaient majoritairement vers les hommes. Pas parce que la commune ne voulait pas aider d’autres activités, mais parce que les clubs de sport masculins étaient plus actifs », contextualise l’échevine Adelheid Byttebier (Groen). Face à ce constat, des politiques ciblant spécifiquement les athlètes féminines ont été instaurées. Les chèques sport (permettant de rembourser une partie des frais d’inscriptions) ont été doublés pour la gent féminine (passant de 60 à 120 euros). Depuis 2015, le nombre de sportives qui profitent de ce coup de pouce est passé de 240 à 990. Et, bientôt, les clubs ne pourront prétendre aux subsides communaux qu’à condition d’avoir une section féminine. Malgré quelques grincements de dents et des critiques sur le terrain, l’échevin des Sports Thomas Eraly assume cette « discrimination positive ». « La réalité c’est qu’à Schaerbeek, une fille a parfois plus de difficulté à faire du sport. »

Sans aller aussi loin que Schaerbeek, plusieurs acteurs politiques tentent de favoriser le sport féminin : accès prioritaires aux infrastructures pour les équipes féminines (Woluwe-Saint-Lambert), prise en considération du nombre de filles/femmes pour la pondération des subsides communaux (Bruxelles-Ville), subsides communautaires pour des projets promouvant le sport féminin (Fédération Wallonie-Bruxelles et Cocof), journée sportive 100 % filles et activités pour les mères de famille (Liège), ou encore le soutien à certaines disciplines au sein des installations communales (Bruxelles-Ville). « J’ai réservé une salle de la commune pour Jeny Bonsenge, une danseuse afro très connue dans nos quartiers, se réjouit Benoît Hellings. Son école a un succès démentiel. C’est le résultat d’un choix qu’on a fait. » Malgré cette initiative, l’échevin bruxellois l’admet : « On n’arrive pas à une égalité parfaite entre sport masculin et féminin. » Même constat à Liège, où la fréquentation des infrastructures sportives reste largement masculine (70 %). Toutes ces initiatives peuvent paraître molles ou dérisoires, elles ont au moins le mérite d’exister — là où la plupart des communes belges n’ont même pas entamé un début de réflexion pour que l’argent public alloué au sport profite davantage aux filles et aux femmes.

Alors, le changement viendra-t-il de la société ou des politiques ? « Le décalage finira par s’estomper tout seul, prophétise Willy Demeyer (PS), bourgmestre de Liège. Mais des politiques publiques peuvent accélérer les choses, à condition que les clubs s’engagent derrière. » Ce qui n’est pas toujours facile. Tout au long de ce récit, de nombreux interlocuteurs ont souligné la difficulté d’attirer des membres féminines. Avec des conséquences en cascade : isolées, les filles qui pratiquent le sport abandonnent leur discipline ou sont freinées dans leur progression par manque d’affiliées. « Ma fille a dû arrêter le basket à 15 ans, témoigne l’échevine schaerbeekoise Adelheid Byttebier. Il n’y avait plus assez d’adolescentes et l’équipe n’était plus mixte. Elle aurait dû aller dans une autre commune pour continuer son sport. » L’obstacle de trop.

Les médias et les symboles

Difficile de comptabiliser le nombre de freins qui se dressent sur le parcours des sportives. En 2017, après les 20 kilomètres de Bruxelles, place aux podiums, aux récompenses et à une polémique. Alors que le vainqueur prend la pose avec son chèque de 1 000 euros, la gagnante doit se contenter de 300 euros. Dans le sport amateur, la situation n’est pas meilleure. Un arbitre de basket a vu sa rémunération réduite à l’occasion d’un match féminin. Depuis, ces incidents ont servi de leçon, et des portes s’ouvrent timidement, notamment celles du stade Roi Baudouin où les Red Flames (l’équipe nationale de football féminin) pourront enfin jouer lors des matchs officiels. « C’est un pari, admet à ce propos Benoît Hellings, l’échevin des sports de la ville de Bruxelles. Je ne suis pas sûr qu’elles vont remplir le stade. Mais on maintiendra l’initiative, c’est un symbole très fort. »

Encore faut-il le voir. En 2019, la RTBF consacrait 119 heures à la diffusion de sport féminin. Soit 14,3 % des 832 heures de retransmission d’événements sportifs sur ses antennes. En moyenne, le sport représente 6 % des 382 millions du budget annuel du service public francophone. Là aussi, les exemples d’inégalités ne manquent pas. Si la RTBF diffuse de plus en plus de courses cyclistes féminines, l’écart entre hommes et femmes reste abyssal. Prenons la Flèche wallonne, une classique cycliste diffusée par la chaîne publique le 21 avril 2021 : les 126 derniers kilomètres de la course masculine sont retransmis durant 3 heures et 28 minutes en télévision (41 minutes sur Tipik et 2 h 47 sur la Une) ; les femmes, elles, ne sont diffusées que durant les 40 derniers kilomètres (1 h 30 sur Tipik). Même constat pour Liège-Bastogne-Liège : 2 h 56 de diffusion pour les 103 derniers kilomètres des hommes (sur la Une) contre 1 h 40 et les 48 derniers kilomètres des coureuses (sur Tipik). Les fans d’Alaphilippe et de Valverde de la course masculine ont pu vivre en direct toutes les côtes emblématiques de la « Doyenne ». Chez les femmes, la retransmission a démarré quelques minutes avant le pied de la Redoute, alors que la course était déjà bien décantée. Le public n’a pas pu suivre les ascensions de Wanne, de la Haute-levée et du Rosier, ni d’autres évènements passés hors-champ… Quant au Tour des Flandres, si la course des hommes a été diffusée en intégralité (3 h 41 sur Tipik, 2 h 56 sur Une, soit 6 h 27 au total), l’édition féminine a dû se contenter d’une diffusion sur Auvio, la plateforme numérique de la RTBF.

Incité par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à « garantir un meilleur équilibre des genres dans sa couverture des sports », suite à une stagnation constatée entre 2017 et 2019, le nouveau responsable de la rédaction sport veut prendre des engagements « forts ». « En 2021, nous allons dépasser les 2 000 heures de live. 500 heures seront consacrées au sport féminin », annonce Benoît Delhauteur. Pour les Jeux olympiques de Tokyo, le service public diffusera 50 % de sport féminin sur les 900 heures de direct prévues. Et les téléspectateurs répondent présents. En 2019, 167 279 personnes ont suivi la finale de la Coupe du monde féminine de foot opposant les Pays-Bas aux États-Unis, soit près de 19 % de part de marché. Un chantier devenu prioritaire pour la RTBF, qui veut faire de l’acquisition de droits pour des événements sportifs féminins « un de ses nouveaux piliers ».

Reste que le contrat de gestion, rédigé tous les trois ans pour définir les missions du service public, est actuellement très laconique sur ces questions. La RTBF est sobrement invitée à couvrir « un éventail le plus large possible de disciplines sportives » avec un point d’attention particulier pour les disciplines féminines. C’est tout. Pas d’objectif chiffré.

Médias publics, aides aux fédérations, installations sportives dans l’espace public et gestion des infrastructures… Au moment de tirer un bilan global, Françoise Goffinet n’hésite pas une seule seconde. L’attachée à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes juge les politiques publiques favorisant le sport féminin « insuffisantes, voire complètement inexistantes ». Chaque année, ce sont pourtant plusieurs dizaines de millions de deniers publics qui sont investis dans le sport. S’il est impossible de faire la somme totale de ces investissements tant ils sont éclatés entre les niveaux de pouvoir, une chose est claire : une large majorité de cet argent profite aux hommes. Les femmes, elles, restent sur le bord de la route. Aviez-vous remarqué que le « sport » ne prend un adjectif que lorsqu’il se conjugue au féminin ? Par défaut, le sport est toujours masculin. Un manque de considération qui se marque bien au-delà du vocabulaire.

Le journalisme constructif, c’est quoi ? Les médias qui, comme Wilfried, en font un objectif essaient de travailler autour de 4 axes:

- Être orienté perspectives et solutions : ne pas s’arrêter au problème et au constat mais également rechercher les réponses possibles.

- Nuancer le propos : proposer une vision 360 d’une problématique (The full picture) et éviter le côté clivant.

- Encourager le débat: contextualiser, proposer d’autres angles pour faciliter les dialogues.

- Porter une attention particulière aux mots, aux tons et aux illustrations de l’info.